- TOP

- お知らせ

2021年総会のご案内

2021年煎茶花月菴会会員総会

皆様におかれましてはご健勝の事と存じます。

10月末にはワクチン接種の効果で、以前に近い生活を取り戻せているとの期待もありますが、オリ・パラの影響など不確定要素も在るため、今年の総会は大阪 道明寺天満宮で開催します。

茶会と総会のみ実施し、懇親会は開催しません。また、パンデミック終息を祈念して正式参拝を行います。ご参列ください。

この度お借りする茶室は明治十(1877)年、花月菴三世 一窓家元が大阪府廳に於いて明治天皇に献茶を奉仕した、関西御巡幸の際に陛下がお泊まりになった行在所です。

近畿の皆様には毎年釋奠祭でお馴染みの道明寺天満宮ですが、この機会に改めてその歴史を再認識していただけるよう、ご所蔵の国宝なども拝観出来るようお願いしました。感染状況の推移を見極められてご参加ください。

開催日 令和3年10月31日(日)

道明寺天満宮

大阪府藤井寺市道明寺1-16-40

| 時間 | 午前9時30分~午後2時 |

|---|---|

| 場所 | 明治天皇行在所 (香煎・煎茶席) 天寿殿1階 (点心席) |

| 時間 | 午前10時30分 開式 |

|---|---|

| 場所 | 天満宮 拝殿 |

| 時間 | 午後3時30分から1時間 |

|---|---|

| 場所 | 天寿殿2階 |

道明寺天満宮の歴史

大阪府藤井寺市に鎮座する道明寺天満宮は、菅原道真公、天穂日命(あめのほひのみこと)、覚寿尼(かくじゅに)公をお祀りし、全国12,000の天満宮の中でも、道真公のご先祖の地であるとともに、唯一、道真公の遺品が国宝として6点収蔵されている由緒正しきお社です。

道明寺には、道真公の叔母様にあたる覚寿尼公がお住まいになっていたこともあり、公は度々この地を訪問されています。36歳の時には十一面観音像(現道明寺御本尊、国宝)を彫られ、40歳の時にはひと夏滞在され、夏水井(げすいのい)の水を汲み*1青白磁円硯(せいはくじえんけん)により、5部の大乗経を写されました。その経塚から、胚芽が経巻の形をした「木槵樹」(もくげんじゅ)が生え、謡曲『道明寺』として有名になりました。

また、宇多上皇の大和河内御巡幸の際にも、当地にお伴され、「雨中錦を衣て故郷に帰る」と、漢詩に詠まれたことからも、公がこの地を第二の故郷として慕われていたことがわかります。

やがて57歳にして従二位に進まれましたが、無実の罪で九州大宰権帥(ごんのそち)として京から淀川を下られることになり、その舟の中で、「世につれて浪速入江もにごるなり 道明らけき寺ぞこひしき」と詠まれ、道明寺への訪問を許されます。そして、この道明寺で覚寿尼公との別れを惜しまれ、*2八葉御鏡(はちようのみかがみ)にお姿を映されて*3犀角柄刀子(さいかくつかのとうす)で自像を荒木に刻まれ、「鳴けばこそ別れも憂けれ鶏の音の なからん里の暁もがな」との御歌を残され、大宰府に赴かれました。この説話により、『菅原伝授手習鑑』が延享三(1746)年に大阪の竹本座で初演され、今に至るまでも人気の浄瑠璃となっています。

公は無実の罪であっても、ひたすら謹慎のまことを尽くされましたが、延喜三(903)年2月25日に59歳で亡くなられました。

その後、天暦元年(947)に遺し置かれた木像を北丘にお祀りし、ご遺品をご神宝として安置し天満宮が創建されました。

(道明寺天満宮宝物選 道明寺天満宮の歴史より抜粋)

*1青白磁円硯 伝菅公遺品 国宝

中国・唐時代 七世紀

径27.0 高6.3

唐代の白磁器にみられるような、灰白色の硬い胎土に灰緑色がかった釉薬をかけて焼成した円形の大型硯。もちろん、墨を磨る面にあたる墨堂には、釉薬を掛けていない。台脚部に、先端を花弁状にする装飾脚二十個をめぐらすが、惜しいことに下部を欠失している。あるいは圏台付か、獣足であったかもしれない。初唐につくられた伝世の白磁硯として貴重である。なお、制作地としては、中国の南部地方の可能性が指摘されている。

*2八稜鏡 伝菅公遺品

径30.6(複製)

昌泰四(901)年、道真公が叔母の覚寿尼との離別を惜しみ、本鏡に自らの姿を映し、自像を荒木に刻んだといわれる。菅公遺品のひとつであることから、「八葉御鏡」もしくは「八葉神鏡」とも称される。

延慶三(1310)年、花園天皇に封をされてより、霊元法皇、中御門天皇、孝明天皇が封をされ、現在でも明治天皇の封がされており資料の実際を確認することはできない。複製鏡は開封時に模されたものとされるが、いつの開封時かは詳らかではない。

*3犀角柄刀子 伝菅公遺品 国宝

中国・唐時代 九世紀

全長32.4 身長14.7

柄を犀(さい)の角でつくり、銀の縁金具を嵌め、平造りの刀身を差し込んだ 刀子。(とうす)惜しいことに、刀身は錆びに覆われ、鞘を欠失している。正倉院に伝わる繊細にして巧緻なつくりの刀子と比べて、いささか大ぶりではあるが、平安前期あるいは唐代の刀子の遺例は少なく、その意味でも貴重である。紙が貴重品であったこの時代、木片(木簡)に墨書きしたのだが、何度か削って使用した。前に書かれた文字を削るのに刀子が使われた。

※宝物館には国宝の菅公遺品 伯牙弾琴鏡(はくがだんきんきょう) 玳瑁装牙櫛(たいまいそうげくし) 銀装革帯(ぎんそうかくたい) 牙笏(げしゃく)をはじめ重要文化財も所蔵されています。

※総会へのお申し込みフォームが表示されていない方は会員ログインが必要です。

ログイン後にあらためて「お知らせ」のページからアクセスしてください。

令和3年初煎次が開催されました

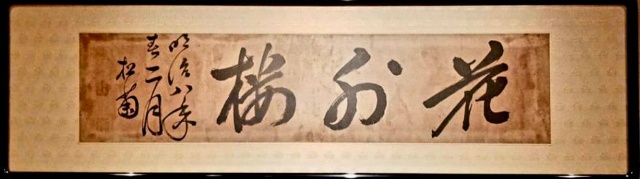

木戸孝允 筆 花外楼

初煎次(大阪)

初煎次が令和3年1月10日 花外楼 大阪北浜本店に於いて開催されました。

感染予防の観点から淹茶「真の真」供茶と同様にマスク着用でのお点前でした。

ログインすると他の画像もご覧になれます。

2020年総会中止のお知らせ

2020年仙台総会開催中止のお知らせ

煎茶花月菴会では会員総会開催の可否基準として大阪府のモニタリング指標、いわゆる「大阪モデル」を参考に、中でも病床使用率については、大阪モデルの70%より一層厳しい50%を判断基準としてまいりました。

例年7月に差し上げている総会のご案内も8月に繰り延べして、感染の状況を見極めてまいりましたが、7月末の時点で東京都の病床使用率が50%を超えた事に加え、しばらくは感染が拡大傾向にある事から本年10月24日(土)に予定しておりました仙台での会員総会開催を見送る事にいたしました。

尚、来年の開催については、今後の感染の推移が読めない事、また会場との折衝も未だ行える状況ではありませんので確定した事は何も申し上げられませんが、開催可能な社会状況になっている事を祈りながら、準備だけは進めていく所存です。

どうぞ、その折にはご参加を宜しくお願いいたします。

2019年総会

-

2019年煎茶花月菴会会員総会

開催日 2019年10月27日(日)

会員の皆様には各地で御活躍の事と存じます。今年の総会のご案内をさしあげます。

沖縄返還前の昭和四十年、先代青坡家元による、まだ仮社殿での献茶式から、実に54年ぶりの今年、令和元年十月に沖縄県護国神社で香坡家元がご奉仕なさいます。

花月菴会の沖縄での総会は2回目10年ぶりの開催です。これまでの沖縄に於ける長い花月菴流の歴史と、今後の発展、躍進を確認する総会となります。全国から多くの皆様のご参加をお待ちしています。

| 時間 | 開式 午前11時 |

|---|---|

| 場所 | 沖縄県護国神社 拝殿 |

※那覇空港、総会開催ホテルからの送迎バスはありません。タクシー料金は那覇空港より約1,500円、開催ホテルからは800円程度です。護国神社へ車でお越しの方

| 時間 | 午前10時~午後3時(2時受付終了) |

|---|---|

| 場所 | 沖縄県護国神社 社務所棟 |

| 点心席は午後2時迄 | |

| 時間 | 午前5~午後5時 45分 |

|---|---|

| 場所 | 沖縄ハーバービューホテル 2階 「金鶏」 |

| 時間 | 午後6時~午後8時 |

|---|---|

| 場所 | 沖縄ハーバービューホテル 2階 「白鳳」 |

参加をご希望の方は案内に同封のハガキを7月31日迄にご返送いただくか

メールでsoukai@sencha.jpにお申し込みの場合は事前に花月菴会からのメール***@sencha.jpを受信できるように設定してください。

-1c.jpg)